Kenji Mizoguchi cada martes hasta fin de año

El ciclo 'Kenji Mizoguchi: sororidad y resiliencia' comienza hoy 9 de noviembre y continuará hasta el 28 de diciembre. Reúne ocho títulos del realizador japonés, entre los que figuran algunas de sus obras maestras, como Cuentos de la luna pálida o El intendente Sansho. Las sesiones son cada martes a las 20 horas, gratis gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol. Pueden retirarse hasta dos invitaciones por persona desde los viernes anteriores a cada pase.

Kenji Mizoguchi está considerado uno de los más grandes autores en la historia del cine japonés. Formado en estudios artísticos y musicales tras ejercer por un breve momento el periodismo, en 1920 entra en la Nikkatsu, una de las más poderosas productoras del país asiático, con un encargo aparentemente bien sencillo: transcribir guiones. En breve ya está dirigiendo sus primeras cintas silentes, es uno de los responsables de los primeros trabajos sonoros de la nación insular y sigue trabajando durante y después de la guerra. Se calcula que ha hecho cientos de filmes, aunque no tantos se conservan y es precisamente en los años cincuenta cuando todo su saber acumulado eclosiona en un conjunto de títulos que son verdaderas obras maestras.

DUPLEX Cinema recupera un total de ocho filmes de esta etapa, varios de ellos restaurados hace poco por la Kadokawa Corporation y la The Film Foundation auspiciada por Martin Scorsese. Se trata en diversos casos de grandes adaptaciones de la literatura clásica del país del sol naciente, como puede ser la compilación de cuentos fantásticos sobre fantasmas y supersticiones, inspirados en las antiguas leyendas chinas, que supone el Ugetsu monogatari de Akinari Ukeda. Varias de estas historias son la base de Cuentos de la luna pálida (1953). Encontramos una aproximación similar en otra de sus piezas magnas, El intendente Sanshô (1954), sacada de un relato de Ōgai Mori, escritor de la Era Meiji (1868-1912), que contó aquí la historia épica de un libertador de esclavos. Con estos filmes Mizoguchi se consagraría de manera definitiva a nivel internacional, al lograr la hazaña de ganar el León de Oro de Venecia por dos años consecutivos.

Tanto en estas cintas de época como en otras de ambientación más contemporánea, se aprecia un cuidado hacia la figura femenina poco habitual en un cineasta de su tiempo. La mujeres de Mizoguchi aparecen en la pantalla idealizadas y bellísimas, por momentos cayendo en la exaltación estética, casi en la idolatría. Esto no es motivo para que, insertadas en una sociedad machista que las ningunea, acaben por encontrar mecanismos de sororidad o, al menos, la fuerza interior precisa como para salir adelante por sus propias fuerzas. La Tamaki de Sanshô – interpretada de modo soberbio por la también cineasta Kinuyo Tanaka – o la fantasmal Wakasa – con su habitual Machiko Kyô –, son, una desde el realismo social más claro, otra desde lo fantástico, personajes resilientes que combaten sus funestos destinos.

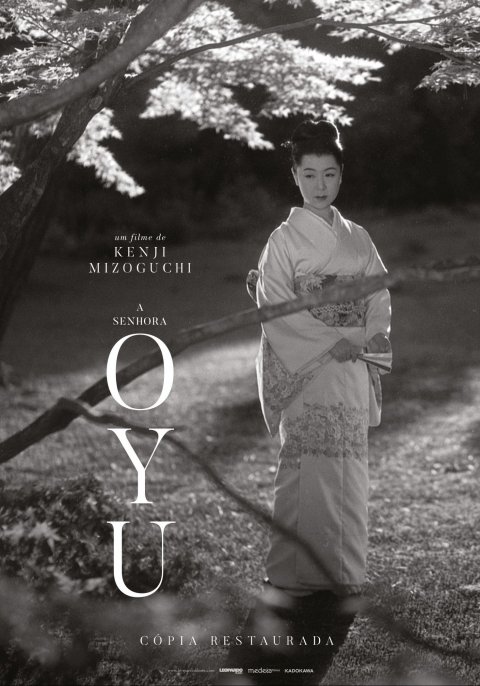

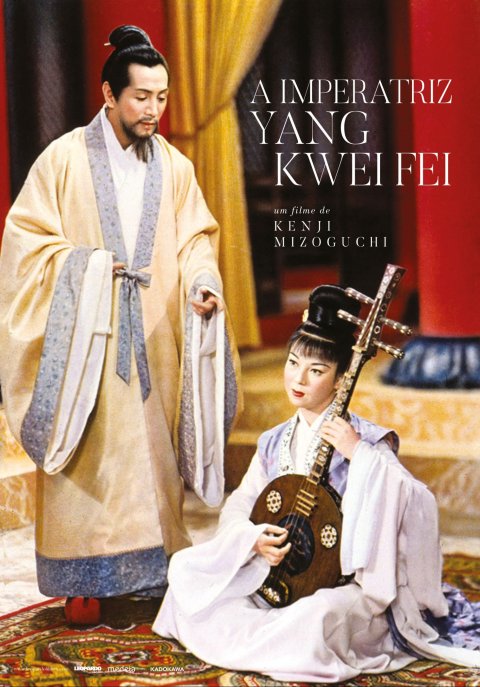

Esto no debiera de extrañar a nadie si pensamos que Mizoguchi parte de una tradición literaria que tiene a dos mujeres cultas, Murasaki Shikibu y Sei Shōnagon, como las autoras de, respectivamente, el Relato de Genji y El libro de la almohada, las dos obras primigenias de la lengua japonesa; el Genji, seguramente, la primera novela de la historia, escrita alrededor del año 1000. Estos relatos, tan viejos pero tan modernos, destilan una sensibilidad más feminista de lo que varias adaptaciones han sugerido, y es seguramente Mizoguchi el cineasta clásico japonés que mejor comprende y retrata este legado. Por eso no le cuesta nada trasladar al cine el libro de Jun'ichirô Tanizaki La señorita Oyu (1951), con una mujer enamorada del marido de su hermana en secreto, sin saber que el sentimiento es mutuo. La relación de trío que construye aquí el cineasta es de una finura magistral, como así resulta el amour fou de Los amantes crucificados (1954), inserto en el ambiente burgués de la Osaka del siglo XVI; o la más tradicional La emperatriz Yang Kwei-Fei (1955), su única cinta rodada en color, que bebe de la tradición galante china.

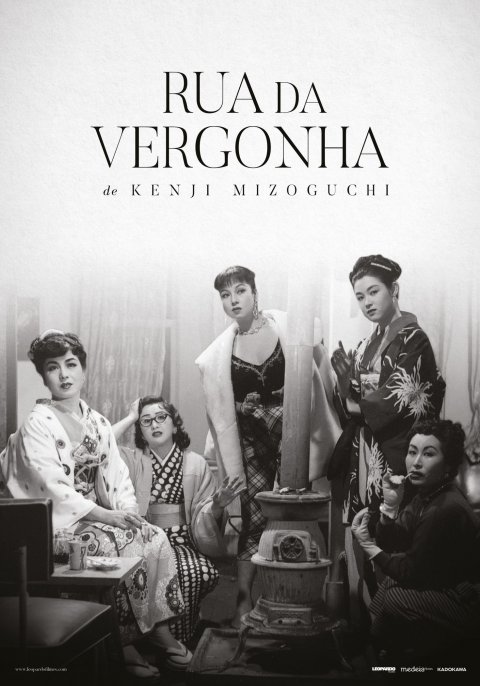

Puede que este interés tan acusado por las estructuras patriarcales que someten a las mujeres en el Japón de su tiempo – y por extensión de los anteriores – tenga su origen en un trauma personal de la juventud del director. Siendo niño, tuvo que ver cómo sus padres vendían a su hermana mayor a una casa de geishas por dificultades económicas. Nunca se recuperó de todo de ese golpe, como queda claro en varios retratos de este ambiente. Los músicos de Gion (1953), ambientado en el famoso barrio de Kioto, o La mujer crucificada (1954), dan buena muestra de las condiciones de trabajo de estas mujeres en esa época. Con todo, quizás sea su último filme el que más tenga que decir al respecto. La calle de la vergüenza (1956), filmado en pleno debate de la ley antiprostitución que acabaría por aprobarse dos años después, se centra precisamente en las dificultades diarias de las trabajadoras de un burdel. Es uno de los filmes más desatados de un realizador bien contenido, una despedida por todo lo alto de un enorme cineasta.